L'hôtel de Beauvau-Craon et la Bourse des Marchands

L'hommage d'un élève, Emmanuel Héré, à son maître Germain Boffrand

Archiviste : Amandine Villefranche

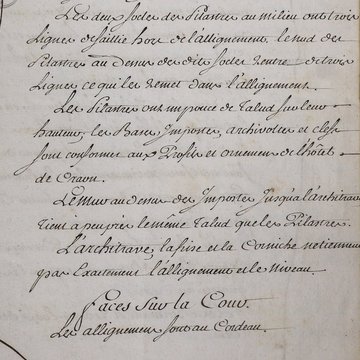

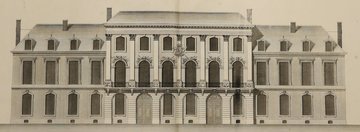

Au début du XVIIIe siècle, Léopold, duc de Lorraine, octroya un terrain et des fonds au premier seigneur de sa cour, Marc de Beauvau-Craon, afin qu’il y érige un édifice consacré aux réceptions fastueuses, en lieu et place des ruines de l’ancien hôtel de Salm. Le chantier fut confié à Germain Boffrand, disciple de Jules Hardouin-Mansart et architecte officiel du duché. Dix-huit mois de travaux furent nécessaires et l’hôtel fut achevé en 1715 (5 Fi 11913). Après plusieurs années ponctuées de fêtes et de réceptions, il fut vendu en 1751 au duc Stanislas qui souhaita y installer la Cour souveraine de Lorraine et de Bar. L’intérieur fut alors complètement remanié par Emmanuel Héré, architecte et élève de Boffrand, qui, dès l’année suivante, construisit une réplique de ce bâtiment en face, sur l’emplacement de la maison de Jacques Callot (15 Fi 3).

L’assise foncière étant un peu moins importante que celle de l’hôtel de Craon, la reproduction ne fut que partielle et se limita à l’avant-corps de l’édifice ce qui se révéla suffisant pour insuffler la symétrie souhaitée par Stanislas sur la Place Carrière (DD 36). La Bourse y prit dès lors ses quartiers.

Aujourd’hui occupé par le tribunal administratif, plusieurs éléments de la façade témoignent de la fonction passée de l’édifice : les cinq monogrammes présents sur la balustrade en fer forgé formant les mots “La Bourse” et la présence de l’archange Saint-Michel ainsi que les doubles 4 dont l’un inversé, symboles de la corporation des marchands. De la même façon, les façades de ces deux bâtiments réalisés par Boffrand-Héré sont rythmées par des clefs de voûte à mascarons, éléments apotropaïques (qui protègent du mal) contribuant à renforcer la symétrie et la cohérence architecturale de la place.

Ces deux édifices serviront quelques années plus tard en 1755 de modèles pour la construction de la Place Royale (aujourd’hui Stanislas) et de ses quatre pavillons.

Retour

en haut

de page